小論文・面接

与えられた問題を「自分の問題」ってどこまで本気で思えるだろう?

その「本気度」を、ちゃんと読んでわかってもらえる文章にする――それが医学部の小論文です。

小論文に関しては受験生の多くが、次の2つのタイプにわかれます。

- 何か適当に書いときゃいいんじゃない?何とかなるよ、何とか。

- だめ、全然書けません。白紙でも受かるでしょうか?

うーん。1も2も困ったものです。受験する大学にもよりますが、そう適当にいくものではありません。もちろん、白紙では受かりません。

文章を書くというのは意外なほど生の「人間」が出るもの。与えられた問題について、一度でも本気で考えたことがあるかどうか?——それが君たちの書いた文章にあらわれます。ここでいう「本気」というのは、「自分に関係がある」という意味。医療問題や社会問題をどれだけ身近な問題としてとらえられるかが問われているのです。だとしたら、これは一度しっかり考えておかねば。

小論文の試験は、多くの大学で、2次試験の試験科目になっています。だからまずは1次試験に通らなくちゃと、小論文の対策はついつい後回しになりがちなもの。でも待って。いざ小論文が必要になるときには、合格はもう目の前。ここまできて小論文だけ準備不足なんてもったいなさすぎる!そんなことのないように、メビオでは前期・夏期・後期・冬期と季節ごとに練習を重ねたうえで、さらに各大学の1次試験に通るごとに、それぞれの大学に合わせた2次試験対策をします。だから意気揚々、準備万端で2次試験に臨めます。

さて、では具体編。現在の小論文の頻出テーマは、おおまかに分けて次のふたつ。

- 超高齢社会における医療

- 理想の医師像

- に関しては、用語集を使って勉強します。まずは世の中の現状を知らないと。そして典型題については、実際に君たちに書いてもらいます。すると、真っ赤になるまで添削された答案が返却される。そこでちゃんと反省してください。場合によっては再提出。書き直しによって腕が磨かれます。

- については、まだそんな先のことわからないよって思う人もいるかもしれない。でも、「理想の医師像」について考えることで、自分を見つめる機会にしてほしい。いま医学部が切実に求めているのは、はっきりとした将来のビジョンを持っている学生だからです。

さあ、君もがんばろう!!

「コミュニケーション力」って言うのは簡単。でも面接でみる「コミュニケーション力」って何だろう?

それは、本当のことを他者の共感が得られるように話せる力です。

よくある質問。

「先生、面接のときには、髪、染めなきゃいけないんですか?黒くしないと」

ふつうは、そうです。

「やっぱ、スーツ? 高校生の時は制服で楽だったのに。ネクタイかあ。俺、結び方、知らないんですよ」

結び方を覚えて、ひとつ大人になりましょう。どうしても、というときは結んであげます。

「先生、スーツ用の靴、新幹線の中に忘れちゃいました!どうしたらいいですか?!」

そりゃ、買いに行くんですよ、いますぐ!

確かに、面接試験を受けるのは嫌だなあ、面倒だなあと感じる。でもね、大学側のほうが、もっと面倒なんですよ。めちゃくちゃ忙しい先生たちが、大勢、長時間拘束されるんですから。それなら、なぜわざわざそんな試験が日本中で実施され、しかもますます重視される傾向にあるのか。それは、面接が大学側にとって、直接受験生に接触できる唯一の場だからです。ちゃんと見て、将来、医療の現場で共に働くのにふさわしいひとなのかを判断したい。

大学側が見ているポイントは大きくふたつ。

- ひとの話がきちんと聞けるか

- ひとにわかりやすく話せるか

- は、将来医師として「患者さんの訴えに真摯に向き合えるか」ということ、

- は、「患者さんが理解できる言葉で説明できるか」ということの言い換えだと思ってよいでしょう。

これらが「コミュニケーション力」という言葉で表現されているのです。髪の色やスーツが、一義的な問題なのではない。ではどう準備するか。メビオではまず、夏期講習で面接の基本的態度を学習します。秋からは、それを元に様々な質問(変化球的な、あるいは、いわゆる「圧迫」も含めて)への対応力を磨きます。冬期講習は仕上げの段階。ディスカッションの練習も。そして、いよいよ一次試験に合格したら、あとは大学ごとの二次試験対策。前年度までの蓄積をフル活用します。

私たちは、面接対策で受験生を「型」にはめようとは思っていません。テクニカルタームを覚えたり、過剰なアピール作戦を練ることにはあまり意味はない。できるだけ具体的に、身近なところで、本当のことを他者の共感が得られるように話せる——そんな力を身につけてくれたらと思っています。だから、合格祝賀会で「あの面接練習は楽しかった」とか言われたりすると、私たちは、ちょっと嬉しい。

小論文のよくある質問

小論文対策は何からすればいいでしょうか。どれくらい時間をかけるべきでしょうか。

小論文はただ書けばよいというものではなく、ルールに従って書き、書いたものを添削してもらわないと意味がありません。自分ひとりで始めるのは難しいので、まずは添削をしてもらえる相手を探すことから始める必要があります。

小論文対策に必要な時間数については、他の科目ほど時間をかける必要はありません。

メビオでは月1回90分の講座を年間8回(5〜12月)設けています。その中に面接対策や用語についての講義も含まれています。小論文が苦手ということでなければ、直前期まではそのくらいのペースで大丈夫です。

問題文を読んでもなかなか答えが思い浮かばないのですが、どうやって解いたらよいでしょうか?

なかなか解答のアイデアが浮かばないときは、

- 時間軸の延長

- 視点の切り替え

という二つの方法で自分の思考の幅を拡げてみましょう。

メビオでは小論文対策の講座を毎月実施していますが、実際に授業の中で説明を聞いてもらうと、上記2点に関してよりイメージしやすくなるかと思います。

医学部受験の小論文に必要な知識は、どれくらいの分量を覚えるべきでしょうか?親からは毎日欠かさず新聞を読みなさいと言われますが、主要科目の勉強で手一杯なので困っています。

「必要」ということであれば、その分量はそれほど多くはありません。

メビオの小論文対策用の用語集は、覚えるべき内容に限れば10ページもありません。もちろん周辺知識を多く持っているにこしたことはありませんが、まずは一次試験に合格するための英数理の学力をつけることが最優先です。

「毎日新聞を読みなさい」というアドバイスはよく耳にしますが、正直おすすめしません。そもそも新聞というのは、まさに「毎日読み続ける」ことが前提となっており、本当に毎日欠かさず読み続けないと、前後の社会的な文脈を十分に把握できない場合が多いからです。

また、本当に「毎日読み続ける」ことができたとして、そうやって読んだ膨大な記事の中から、医学部の小論文試験に役立つ内容を取捨選択する能力は、記事を読んで得られる情報とはまた別物です。さらに言うなら、その取捨選択の作業を多忙な医学部受験生が自分でやる必要もありません。われわれプロの目線で取捨選択された記事を、小論文・面接試験の直前に読んでくれればそれで良いと思います。

小論文の過去問対策はいつから始めればいいでしょうか?

過去問対策については、さほど急ぐ必要はないと思います。

小論文が得意な人は直前でも十分間に合いますが、小論文が苦手な人は、過去問対策よりもまずは「大学でよく求められる一般的な知識や、答案作成のルール」について学ぶべきです。

とはいえ、一次試験・二次試験のどちらで小論文試験が実施されるのか、試験時間や出題形式、などの試験情報は早めに確認しておいても良いですね。

医学部受験の小論文の書き方のコツを教えてほしいです。

答案内容を考える上での基本姿勢としては、与えられた課題がどんなものであれ「自分の問題」として真剣に考えることができているかどうかが一番重要です。

医学部の小論文試験で与えられる課題は、多くの場合、単純な解決が難しい問題ばかりです。ゆえに解決すること自体が課題なのではなく、真剣に考えた痕跡を残すことが課題なのです。

ここで注意したいのは「真剣に考える」というのは、試験時間内だけに限られた話ではないということです。そのテーマに興味・関心を抱いて調べてみる、といったことも「真剣に考える」という作業に含まれます。つまり、下準備も必要だということです。

ゆえに、頻出のテーマや重要なテーマについては「これまでにどのような議論があり、どういった解決策が提案されてきたのか」をおおまかに知っておく必要があります。

小論文を書くという以前に、そもそも文章を書くのが苦手です。文章を書く練習に少しずつ時間を割いておくべきでしょうか?

「文章を書く練習」というような漠然とした作業に時間を費やすのはおすすめできません。

ひとくちに「文章を書くのが苦手」といっても文章を書く作業のどこに問題があるのかは人によってさまざまです。

「日本語として誤りがない文章」や「論理が通っている文章」を作る練習ならば、英語や理科の論述問題の解答を丁寧に作成して添削指導を受けるのが一番の近道だと思います。英語や理科の論述問題には、解答として作成すべき内容に必ず明確な方向性があり、その内容が理解できていれば、あとはまさに「文章を書く練習」となるからです。

面接のよくある質問

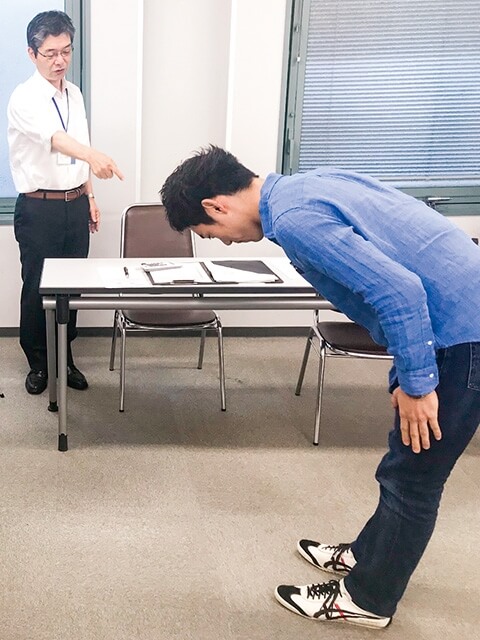

面接のときの礼儀作法で、気をつけるべきことを教えてください。メビオでは実際の練習をすることはありますか?

具体的に一つひとつの礼儀作法がどうなっているかより、全体的な印象のほうが重要です。

入室時のノックの回数や、挨拶のタイミングなどを気にする受験生が多いのですが、それだけで合否が決まることはふつうありません。とはいえ、そうした一つひとつの所作が積み重なって、全体的な印象を形作っていくというのも確かです。

ですから、そういった全体的な印象を把握するために、まずは入退室を含めて一連の動作を動画に撮って、自分で見てみることをおすすめします。面接官の気持ちになって、自分を合格させたいと思うかどうかという視点で、その動画をじっくりとチェックしてみてください。

メビオでは模擬面接の練習は一年を通じて何回も行いますが、その際も、必要であれば動画を撮影して見てもらいます。

同じ医学部でも、大学によって面接の仕方はどれくらい違うのでしょうか? 大学ごとに対応できるよう対策をしておくべきでしょうか?

試験時間も形式(個人か集団かMMIかなど)も大学によってさまざまです。

ゆえに、各大学の面接試験の内容について、事前に情報を集めておくことは非常に重要です。ちなみにメビオでは、1次試験通過後の直前対策でそうした面接についての詳細な情報を提供しています。

しかしながら、そうした面接についての情報収集が重要である一方で、本質的に問われている内容(医師・医学部生としての適性)はどの大学でも大きくは変わらない、とも言えます。

「どのような大学にでも通用する本質的な面接力を養いつつ、最終的には各大学に合わせて微調整をする」という方針で準備をするのが望ましいですね。

グループディスカッションが苦手です。どうやって対策してよいかもわかりません。メビオでは対策をしていますか?

メビオでは、冬期にグループディスカッション対策講座を準備しています。

グループディスカッションの対策はひとりでは不可能です。目的とルールをきちんと理解したうえでディスカッションに参加し、実際に話をしてみるという経験が対策としては欠かせません。

メビオのグループディスカッション対策講座では、「何を目指し、どのように議論に参加していけばよいのか」といったことを模擬面接を通じて学ぶことができます。

グループディスカッションが実施される大学を受験する方は、ぜひ受講を検討してみてください。